医療デジタルツインとは、病院や病気、患者の状態などのデータを取得し、デジタル上にほぼ同じものを再現する最先端のIT技術です。IoTやウェアラブルデバイス、AIなどを活用することで、より効果的な治療の選択や医療リソースの効率化などを目指すことができます。

生成AIや5G、ブロックチェーンなどの先端IT技術のさらなる発展により、医療現場において大きな課題となっている人手不足や医療費の増大、地域間格差などを緩和できる可能性もあります。

そこで今回は、医療デジタルツインの概要やメリット、注意点を解説します。

この記事を読めば、医療デジタルツインの国内最新事例もわかります。

株式会社リッカ

<<あわせて読みたい>>

Web3とメタバースの違いや関係性、両者を組み合わせるメリットについて

医療デジタルツインとは?

医療デジタルツインとは、医療現場で取得できるデータを活用し、デジタル上で治療や予防、運営の効率化などをシミュレーションできる技術です。

IoTやウェアラブルデバイス、カメラ、センサーなどを使って、病院や病気、患者のデータを収集し、デジタル上にほぼ同じものを再現します。その上で、手術や薬の治療効果、予防医療やリハビリがもたらす健康効果、人員や機材の配置などを、医療従事者や患者の負担を軽減しながらリアルなシミュレーションができるので、より効果的な治療や効率的な医療の提供が可能となります。

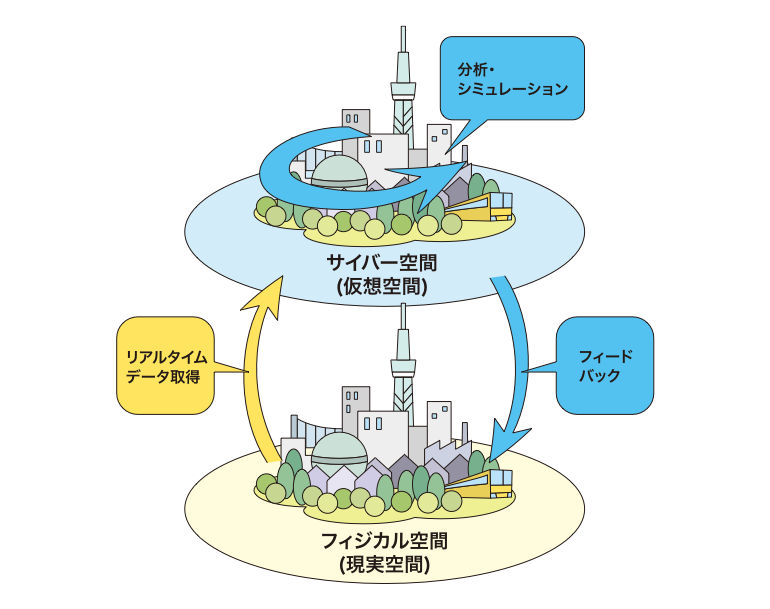

デジタルツインとは?

デジタルツインとは、現実世界で収集したデータを使って、デジタル上でほぼ同じものを再現する技術です。現実世界にあるものが、まるで双子のようにデジタル上に再現されるため、デジタルツインと呼ばれています。

また、工場の稼働状況をデジタルツイン化すれば、製造工程で起きている問題を現場に行かなくても瞬時に確認できるようになったり、より効率的な生産ラインの構築をシミュレーションしたりできます。

医療現場の課題とは?

現代の医療現場には、主に以下の3つの課題があります。

- 人手不足

- 医療費の増大

- 地域間格差

それぞれを解説します。

人手不足

1つ目の医療現場の課題は、人手不足です。

医師や看護師、医療技術者などの人材は、長年に渡って慢性的な人手不足が続いています。なり手の不足や定年退職者の増加だけでなく、過重な労働や家庭の事情による離職、医療以外の仕事への転職も人手不足に拍車をかけています。

医療現場の人手不足を緩和するための手段の1つが、IT技術を活用した医療DX(デジタルトランスフォーメーション)です。デジタル化による業務の効率化や人材配置の最適化、遠隔医療の導入などが進むことで、医療従事者の負担軽減や人手不足の緩和が期待できます。

医療費の増大

2つ目の医療現場の課題は、医療費の増大です。

厚生労働省のまとめによると、令和5年度の概算医療費の集計は前年同期比2.9%増の47.3兆円となっており、令和元年からの毎年の平均伸び率は2.1%、金額にすると毎年約1兆円ずつ医療費が増えている計算になります。

参考:厚生労働省(令和5年度 医療費の動向)https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/23/dl/iryouhi_data_sankou.pdf

医療費が増大する原因は、高齢化や医療の高度化、インフレなどが考えられますが、このままだと日本の医療保険制度が破綻する危険性も考えられます。

そこで期待されるのが医療DXです。例えば、医療デジタルツインが普及することで、薬剤の臨床試験や治験が効率的に行われれば、新薬の開発期間が短縮化されます。優れた新薬によって長期間にわたって医療を必要とする人が減れば、治療費や入院費の節約につながり、医療費の増大を抑えられる可能性があります。

また、医療デジタルツインによって予防医療が発展すれば、病気の早期発見や早期治療につながり、結果的に医療費の増大を防げる可能性があります。

地域間格差

3つ目の医療現場の課題は、地域間格差です。

地域によっては医師不足によって十分な医療が受けられない可能性が高まっています。医療従事者も生活の利便性が高い都市部に集まりやすいからです。また、地方ほど高齢化率が高く、大きな病院も少ないことから、医療の地域間格差は広がりつつあります。

こうした問題を緩和できる可能性があるのが、デジタルツインを始めとした医療のDX化です。地方の患者の情報をデジタルツインで再現し、都市部の医師が遠隔で診断や治療ができれば、医療の地域間格差を是正できる可能性があります。また、遠隔医療によって患者の通院負担や医師の訪問負担を軽減できれば、より効率的な医療の提供が可能となります。

医療デジタルツインのメリット

医療デジタルツインの主なメリットは以下の3つです。

- 診察や治療の精度が向上する

- 人手不足が緩和できる

- 時間やコストが削減できる

それぞれを解説します。

診察や治療の精度が向上する

1つ目の医療デジタルツインのメリットは、診察や治療の精度が向上することです。

高度な医療デジタルツインが実現できれば、患者一人ひとりの体の状態をデジタルで再現することで、より正確な診察が可能になります。より詳細な画像データや検査データを取得し、病気やケガを多角的に分析できます。可能な限りの検査を患者のデジタルツインで行えば、検査による痛みや心理的な負担も軽減できることでしょう。

人手不足が緩和できる

2つ目の医療デジタルツインのメリットは、人手不足が緩和することです。

患者の診察や治療がデジタルツインによって効率化できれば、少ない人手でも十分な医療が提供できるようになります。また、病院内の人材配置や人の流れをデジタルツインで再現し、より効率的な医療の提供をシミュレーションできれば、医療現場で働く人や患者の満足度も向上できます。

時間やコストが削減できる

3つ目の医療デジタルツインのメリットは、時間やコストが削減できることです。

検査や治療が事前にシミュレーションできることによって、非効率な検査や治療を減らせる可能性があります。遠隔での検査や治療が可能になれば、これまで患者や医師が移動に費やしていた時間やコストも削減できます。

患者の待ち時間や医療費の負担が減らせれば、医療現場で働く人にも時間的な余裕が生まれたり、待遇改善のための予算を増やせたりする可能性があります。

医療デジタルツインの注意点

医療デジタルツインの主な注意点をまとめました。

- プライバシーの確保

- セキュリティ対策の徹底

- リアルな信頼関係の構築

それぞれを解説します。

プライバシーの確保

1つ目の医療デジタルツインの注意点は、プライバシーの確保です。

医療デジタルツインを実現するためには、患者の個人情報や画像データ、検査データを大量に取り扱う必要があります。病院が扱う患者のデータは極めてセンシティブな情報となるため、患者本人の同意をもとにデータを活用する必要があります。

また、データを共有して活用する際は、患者や医療スタッフの情報が外部に漏れたり、不特定多数の人が閲覧できたりすることが無いようにすることも大切です。

セキュリティ対策の徹底

2つ目の医療デジタルツインの注意点は、セキュリティ対策の徹底です。

医療データはサイバー攻撃の標的になりやすいため、強固なセキュリティ対策が求められます。通信の暗号化やアクセス制御、システムの脆弱性管理など高度な対策を実施するとともに、ウイルス対策ソフトの導入や定期的なパスワード変更などの基本的な対策もしっかりと行うことが大切です。

より高度で安全なデータ管理にはブロックチェーンの活用も有効です。ブロックチェーンなら、改ざんが極めて困難な状態でデータを共有することができるので、サイバー攻撃のリスクを低減できます。

<<あわせて読みたい>>

【ブロックチェーンのセキュリティ】安全性や弱点、対策を徹底解説

リアルな信頼関係の構築

3つ目の医療デジタルツインの注意点は、リアルな信頼関係の構築です。

どんなに医療デジタルツインが高度な進化を遂げても、最終的には患者とのフィジカルなコンタクトが必要となります。患者と医療スタッフとの信頼関係が構築できていなければ、適切な医療の提供は実現できません。

より良い医療を提供していくためには、デジタルで効率化できる部分はどんどん進化させ、リアルでしか実現できない部分に対しては今以上に労力を集中させていく必要があるでしょう。

医療デジタルツインの国内最新事例

医療デジタルツインの国内最新事例を紹介していきます。

医療デジタルツインの発展のためのデジタル医療データバンク構想を厚生労働省が発表

データの分析や活用が難しい状況を解決しなければ、医療分野におけるAI活用や医療デジタルツインの実現が進まない可能性があります。

そこで厚生労働省では、データの利活用を推進するためのデジタル医療データバンクの構築を目指しています。本構想では、医療現場に散在するデータを構造化して集約し、統合データベースを構築することで医療の質を向上させます。また、構築したデータをAIに分析させることで、診断の精度向上や新薬の開発に役立てていきます。

デジタル医療データバンクの構築が実現できれば、医療デジタルツインの実現も大きく前進すると予想されます。

参考:https://www8.cao.go.jp/cstp/bridge/keikaku/r5-12_bridge_e.pdf

国立循環器病研究センターがNTT Researchと共同でバイオデジタルツイン研究部を設立

国立循環器病研究センターの循環動態制御部は、NTT Research社のMedical & Health Informatics Laboratories(MEI研究室)と共同でバイオデジタルツイン研究部を設立しました。

医師の頭の中で経験として蓄積されている急性心不全などの重症循環不全症例を明確にモデル化し、循環器疾患治療を自動化・自律化するシステムの開発を研究しています。高齢化によって急性心筋梗塞や心不全のような循環器疾患患者は爆発的に増加することが予想されていますが、このような患者をケアできる人的・物的なリソースは先細りしていくことが容易に想像できます。

そのため、人間の心臓血管の状態とそっくりな心臓血管モデルをデジタル上に構築し、薬物治療や医療機器の効果を検証する試みを行っています。また、定量化されたデータを活用して、循環器の治療を自動化・自律化することで、増大する循環器疾患患者に対応する狙いがあります。

参考:https://www.ncvc.go.jp/res/divisions/cv-biodt

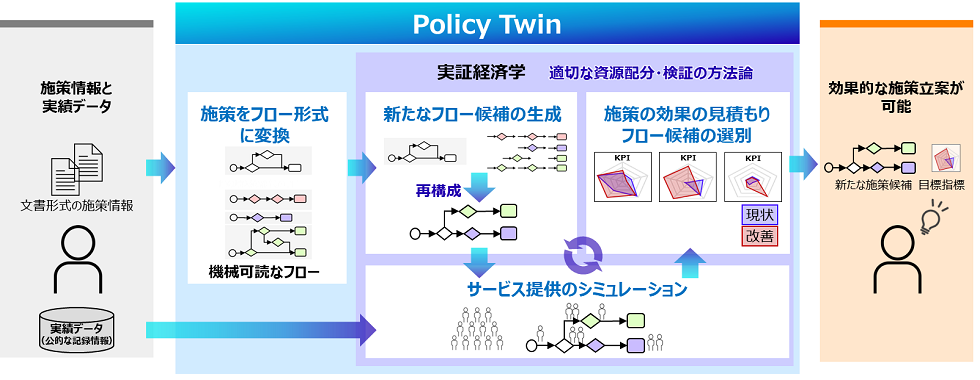

富士通が自治体の施策立案を支援するデジタルツイン技術「Policy Twin」を開発

富士通は、自治体の予防医療事業のサービス提供の効率化を支援するデジタルツイン技術「Policy Twin」を開発しました。すでに実績が出ている複数の自治体の施策をデジタルツイン上で再現し、新たな施策候補の再構成と、生成した施策候補の効果をシミュレーションによって算出することができます。

予防医療事業は、施策の効果を事前に算出することが難しいため、多くのケースで関係者の勘や経験に頼っています。また、医療機関や住民、行政などのステークホルダーが多く、さらにそれぞれで意見も異なるため、施策の合意形成に時間がかかっています。

そこで富士通では、Policy Twinを予防医療事業で検証しました。その結果、保健指導の提供リソース要件を満たしつつ、保健指導による医療費の節減効果と健康指標の改善効果が、ともに前年度の約2倍に向上する施策候補を導出できたということです。

富士通では、「高齢化による医療費増加や医療人材不足などの社会課題を解決するためには、限られた社会資源の中でどのような人にどのようなサービスを提供するかの施策を、適切に策定する必要がある」と説明しています。

参考:https://it.impress.co.jp/articles/-/27153

世界初の「デジタルツイン・クリニック」が銀座に開院

世界初の「デジタルツイン・クリニック」が銀座に開院しました。このクリニックは、医療用カンナビスの活用や民間療法の科学的な検証を行うことを目的としています。

医療用カンナビスとは、医療用大麻のことで、がん患者などが痛みや不安、ストレスなどを軽減するために利用されています。また、民間療法とされるマッサージ療法や断食療法なども医療現場での活用が進んでいます。ただし、医療用カンナビスや民間療法の効果を科学的に立証するためには、改ざん不可能な形でデータを記録し、透明性の高い状態でデータを活用していく必要があります。

そこで「デジタルツイン・クリニック」では、CANトークンとMEDトークンという2つのトークンを使い、医療用カンナビスの管理記録や民間療法の治療実績を、ブロックチェーンに記録し、その効果や有効性を検証していきます。さらに「デジタルツイン・クリニック」では、診察や処方前にメタバース上での相談・内覧が可能で、外国人や訪日患者への対応も視野に入れています。

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000029068.html

<<あわせて読みたい>>

【ブロックチェーンのトークンとは?】種類や違いをわかりやすく解説

まとめ 医療デジタルツインについて

今回は、医療デジタルツインについて、メリットや注意点、国内事例をご紹介しました。

高度な医療デジタルツインが実現できれば、業務の効率化によって人手不足が緩和できたり、余計な時間やコストが削減できることで医療費の増大を抑えたりする効果が期待できます。

病院や病気、患者の状態をデジタルツイン化し、AIの活用などで最適な治療プランや人員配置をシミュレーションできれば、患者や医療スタッフの負担を減らしつつ、より効果的な医療を提供することが可能となるでしょう。

また、医療分野では患者とのフィジカルなコンタクトも欠かせないため、患者と医療スタッフとのリアルな信頼関係の構築も欠かせません。医療現場の膨大な業務をデジタルツインで効率化した上で、人間にしかできないフィジカルなコンタクトに人的リソースを集中させることも大切です。

今後も本メディアでは、医療デジタルツインの最新動向を定期的にお伝えしていきます。

株式会社リッカ

<<あわせて読みたい>>

コメント